La neurocisticercosis puede causar síntomas neurológicos graves, como trastornos cognitivos, hemiparesia y desorientación, debido a la inflamación cerebral provocada por la muerte del parásito.

Un hombre de 51 años ingresó en noviembre de 2015 a un centro hospitalario tras presentar una incapacidad progresiva para caminar por sí mismo. El paciente tenía antecedentes de neurocisticercosis (NCC), tratada exitosamente con albendazol dos años antes.

Durante la anamnesis, sus familiares informaron condiciones epidemiológicas que sugerían riesgo de reinfección: consumo habitual de carne de cerdo mal cocida, carencia de servicio de alcantarillado y desconocimiento de medidas básicas de higiene como el adecuado lavado de manos.

El cuadro clínico había iniciado ocho meses antes del ingreso, caracterizado por deterioro progresivo de la marcha, pérdida del control de esfínteres, hemiparesia izquierda y cefalea persistente.

Al momento del ingreso, el paciente presentaba desobediencia de órdenes, dromomanía, lenguaje inapropiado, disartria, deterioro cognitivo, desorientación espacio-temporal, automatismos verbomotores (repetía constantemente la frase "estoy solo"), reflejos palmomentales patológicos y respuesta de prensión bilateral.

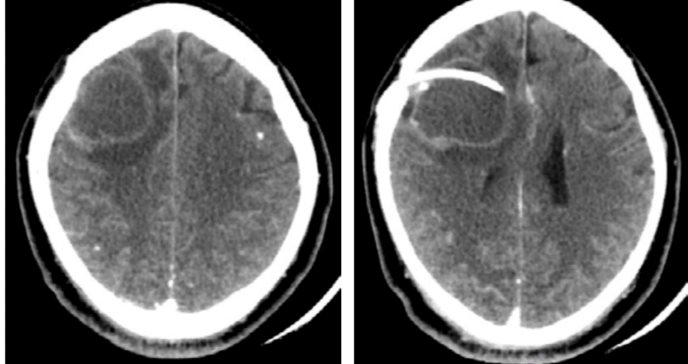

El servicio de neurología solicitó una tomografía computarizada (TC), la cual reveló una dilatación del sistema ventricular supratentorial y una lesión quística subcortical en el lóbulo frontal derecho con efecto de masa y desplazamiento de la línea media. Además, se identificaron signos de edema perilesional y calcificaciones frontoparietales bilaterales, compatibles con secuelas de una infección previa por Taenia soliu. Los exámenes de laboratorio (hemograma, PCR y función renal) no mostraron alteraciones.

Se instauró un esquema terapéutico con albendazol (1600 mg/día por vía oral), dexametasona (8 mg IV cada 8 horas), paracetamol (1 g cada 8 horas, vía oral) y omeprazol (20 mg cada 24 horas, vía oral). El paciente no refirió efectos adversos atribuibles a estos fármacos. No obstante, una semana después del ingreso presentó hemiplejía izquierda, sialorrea y ausencia de respuesta verbal.

Frente al deterioro neurológico, se practicó una craneotomía para la resección del quiste y la obtención de muestras para estudio histopatológico. Simultáneamente, se colocó una derivación ventriculoperitoneal para controlar la presión intracraneal.

El informe macroscópico reveló un quiste frontal de contenido verdoso, con paredes fuertemente adheridas al parénquima y al cuerno frontal del ventrículo lateral. El análisis histopatológico confirmó la presencia de neurocisticercosis activa con gliosis reactiva. Tras la intervención quirúrgica, el paciente mostró una evolución favorable y fue dado de alta sin secuelas aparentes.

La presentación clínica correspondió a un síndrome frontal, dada la localización de la lesión. Entre los hallazgos clínicos destacados se encuentran hemiparesia izquierda, trastornos cognitivos, automatismos verbales y desinhibición conductual. Este patrón se alinea con reportes previos que indican que entre el 60% y el 90% de los cisticercos se alojan en el parénquima cerebral, siendo las localizaciones extraneurales mucho menos frecuentes.

En este caso se sospechó una reinfección por T. solium, considerando los antecedentes personales del paciente y la información aportada por sus familiares. La presencia de calcificaciones junto con edema perilesional en la neuroimagen reforzó esta hipótesis, al igual que las condiciones de vida y prácticas alimentarias del paciente, que constituyen factores de riesgo conocidos en zonas endémicas.

A pesar de que el paciente no desarrolló epilepsia ni signos evidentes de hidrocefalia, sí presentó manifestaciones neurológicas graves como consecuencia de la inflamación local generada por la muerte del parásito y la respuesta inmune asociada.

Los autores (López Valencia et al) que este tipo de inflamación puede provocar alteraciones del flujo del líquido cefalorraquídeo y generar hipertensión intracraneal, lo que justifica la intervención quirúrgica realizada.

Durante su hospitalización, tanto el paciente como su núcleo familiar recibieron educación sobre medidas de prevención orientadas a cortar el ciclo de transmisión del parásito. Entre ellas se incluyó el adecuado lavado de manos, el consumo exclusivo de agua potable, la correcta cocción de la carne de cerdo, el manejo higiénico de excretas y el cumplimiento de normativas sanitarias para la cría y comercialización de cerdos.

La neurocisticercosis (NCC) es la infección por helmintos más frecuente del sistema nervioso central y la principal causa de epilepsia adquirida en todo el mundo, siendo responsable del 30% de los casos. Esta enfermedad se produce cuando un individuo ingiere los huevos de la tenia Taenia solium, un parásito transmitido por los cerdos, cuyos huevos son eliminados en las heces de personas infectadas con teniosis.

Actualmente, se estima que 50 millones de personas en el mundo están afectadas por NCC, lo que la convierte en una enfermedad endémica en Colombia y en otros países de América Latina. En 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la NCC como una zoonosis desatendida en expansión permanente, y advirtió sobre su creciente relevancia como problema de salud pública en países desarrollados debido a los flujos migratorios.