Las infecciones por dientes impactados pueden generar inflamación masiva que comprime el nervio hipogloso, siendo una causa reversible que requiere identificación temprana para un tratamiento exitoso.

Una mujer de 23 años sin antecedentes médicos relevantes acudió a la Facultad de Ciencias Dentales presentando un cuadro de seis meses de evolución caracterizado por hinchazón progresiva en el suelo de la boca, dificultad para masticar y limitación severa de la movilidad lingual.

La paciente refería además malestar general, dolor localizado, pérdida de apetito y de peso aproximada de 5 kg en el último mes. Notablemente, no existían antecedentes de trauma, alteraciones del gusto o parestesias, lo que orientaba el diagnóstico hacia una etiología no traumática.

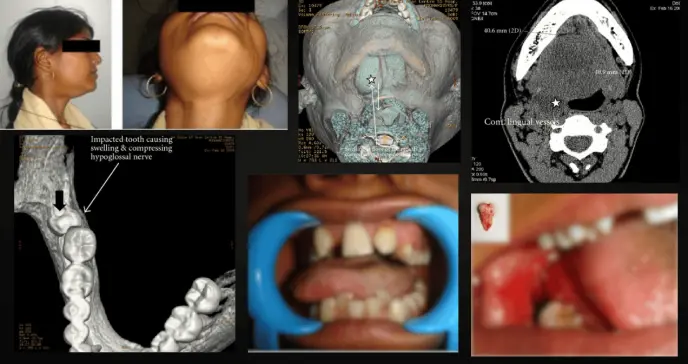

Al examen físico, la paciente mostraba un estado general afectado con evidente asimetría facial debido a una hinchazón difusa que se extendía desde la región bucomaseterina

derecha hasta el suelo bucal, obliterando completamente el ángulo mandibular. La palpación cervical reveló adenopatías submandibulares sensibles de aproximadamente 2 cm de diámetro.

intraoralmente se observaba una tumoración firme que desplazaba la lengua hacia arriba y a la izquierda, acompañada de edema gingival en el sector molar inferior derecho. El examen neurológico mostró fasciculaciones activas en el hemicuerpo lingual derecho y una desviación casi en ángulo recto al protruir la lengua, compatible con parálisis completa del XII par craneal ipsilateral.

Los estudios de laboratorio mostraron leucocitosis discreta (12.000 células/µL) con neutrofilia del 78%, pero sin alteraciones inmunológicas, serológicas o metabólicas. La tomografía computarizada de cráneo y cuello con contraste reveló: un tercer molar inferior derecho en posición horizontal impactado contra la cortical lingual mandibular, un absceso subperióstico de 3.5 × 2.8 cm en el espacio sublingual derecho que se extendía al espacio parafaríngeo, y compresión extrínseca del trayecto del nervio hipogloso a nivel del triángulo submandibular. No se observaban colecciones purulentas en los espacios profundos del cuello ni osteomielitis mandibular asociada.

El tratamiento consistió en: 1) drenaje quirúrgico intraoral del absceso sublingual, 2) extracción del tercer molar impactado mediante osteotomía vestibular, 3) antibioticoterapia intravenosa con amoxicilina-ácido clavulánico 1.2 g cada 8 horas por 7 días, y 4) analgesia multimodal. El análisis microbiológico del exudado reveló Streptococcus viridans y Prevotella melaninogenica sensibles al esquema antibiótico instaurado.

A las 48 horas postintervención se observó mejoría significativa de la tumefacción y disminución del dolor. La terapia de rehabilitación neurológica se inició al tercer día con ejercicios de movilidad lingual activa asistida. En el control de dos semanas, la paciente presentaba recuperación del 80% de la movilidad lingual con desviación residual de 15 grados y mejoría completa de la masticación. Al mes del tratamiento, persistía leve atrofia de la hemilengua derecha sin afectación funcional. La paciente continuó en control trimestral durante un año, con recuperación neurológica completa y sin secuelas funcionales.

El nervio hipogloso presenta un trayecto anatómico complejo que explica su vulnerabilidad a procesos compresivos. Tras emerger del conducto hipogloso, su segmento en el espacio carotídeo se sitúa en relación profunda a la arteria carótida interna, la vena yugular interna y los nervios glosofaríngeo y vago.

Posteriormente, se posiciona entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna, para luego rodear la arteria occipital a nivel del ángulo mandibular.

Finalmente, a la altura del hueso hioides, cruza los vasos linguales y se sitúa sobre el músculo hiogloso dentro del espacio sublingual. Esta relación anatómica implica que patologías localizadas tanto en el espacio carotídeo como en el segmento lingual puedan provocar parálisis nerviosa aislada.

En el presente caso, según los autores (Farhan Durrani y Royana Singh), las investigaciones realizadas permitieron descartar de manera concluyente diversas etiologías potenciales. Se excluyeron lesiones intracraneales, neuromas o schwannomas del nervio hipogloso, así como anomalías vasculares de la arteria vertebral o basilar.

También se descartaron hematomas traumáticos masivos en espacios profundos, fracturas del cóndilo occipital, lesiones posteriores a extracciones de terceros molares y traumatismos craneocervicales. El diagnóstico diferencial contempló además neoplasias, causas endocrinas, autoinmunes, neurológicas y vasculares, todas ellas descartadas mediante los estudios complementarios realizados.

Tras este proceso de exclusión, la evidencia apunta a que la infección del diente impactado constituye la etiología más probable. La inflamación masiva resultante habría afectado no solo el suelo de la boca sino también el espacio faríngeo profundo, generando un efecto compresivo sobre el nervio hipogloso que resultó en parálisis transitoria del lado derecho.

Este mecanismo fisiopatológico encuentra sustento en las imágenes de tomografía computarizada que demostraron la extensión del proceso inflamatorio. Cabe destacar que, si bien se han documentado casos de parálisis transitoria del nervio hipogloso sin etiología aparente, en este caso la correlación temporal y anatómica con la infección odontogénica resulta evidente.

Como acertadamente señalaron Freedman et al., la parálisis aislada del nervio hipogloso constituye una entidad poco frecuente que debe abordarse con alto índice de sospecha. Tanto odontólogos como médicos deben adoptar un enfoque sistemático para su evaluación, descartando patologías subyacentes graves mediante estudios de imagen avanzados y evaluación multidisciplinaria.

Este caso demuestra que las infecciones odontogénicas deben incorporarse al espectro de diagnósticos diferenciales de la parálisis del XII par craneal, particularmente cuando existen terceros molares impactados en posiciones de riesgo anatómico. La pronta identificación de la causa reversible permitió en este caso un tratamiento exitoso y la recuperación funcional completa.